¿Quién verifica las cuentas financieras de una concesión? De acuerdo con la respuesta a un derecho de petición, la Agencia Nacional de Infraestructura ANI “no tiene acceso ni información suficiente para determinar porcentajes de avance financiero proyectados y ejecutados”. Tampoco lo tienen los congresistas encargados de ejercer control político sobre los proyectos de infraestructura vial, ni la Contraloría General. En conclusión, nadie tiene acceso a esa información más allá de los interesados en el negocio. La ley lo definió así.

La Ley 1508 de 2012, sancionada por el entonces presidente Juan Manuel Santos, estableció el régimen jurídico de las Asociaciones Público Privadas (APP) o de Iniciativa Privada (IP) en Colombia. Fue presentada como una herramienta moderna para dinamizar la inversión en infraestructura, mejorar la eficiencia estatal y cerrar brechas de acceso a bienes públicos. Sin embargo, su implementación ha generado tensiones entre los intereses privados, la planeación pública, la equidad territorial y los usuarios de las vías. La ley no establece obligaciones claras de transparencia financiera ni mecanismos públicos de verificación. Al tratarse de contratos entre el Estado y privados, la información sobre ingresos, costos, utilidades y ejecución presupuestal queda bajo reserva contractual. La ANI no tiene acceso directo a los flujos financieros internos de los concesionarios, y tampoco existe trazabilidad pública sobre los pagos. Así, la Ley 1508 configura una arquitectura legal que protege los intereses financieros del privado y excluye al ciudadano del control sobre recursos públicos.

El modelo IP–APP permite que empresas privadas estructuren, financien, operen y mantengan obras públicas, con pagos condicionados a indicadores de desempeño. En el caso de las vías, esto se traduce en concesiones donde el privado cobra peajes como mecanismo de “recuperación” de inversión y rentabilidad. Lo que parece una fórmula técnica es, en realidad, la lógica de un negocio desequilibrado: el Estado entrega vías estratégicas con alta circulación, permite cobros por uso y garantiza rentabilidad privada con recursos públicos, sin que exista una planeación territorial transparente ni una evaluación real del impacto social.

La universidad de los Andes y la Santo Tomás (USTA) coincidieron en reconocer que la Ley 1508 introdujo un marco moderno para la contratación estatal mediante APP, pero alertaron sobre riesgos estructurales evidenciados tras su implementación. Uniandes, en su estudio “La Ley 1508 de 2012 o de asociaciones público-privadas y su impacto en la contratación estatal”, publicado en su repositorio jurídico, advirtió que esta favorece la eficiencia privada sin garantizar equidad territorial ni control ciudadano, señalando que el Estado enfrenta desbalances técnicos frente a los operadores privados y carece de trazabilidad en los proyectos. Por su parte, USTA, en el documento “La importancia de la inversión privada en proyectos de infraestructura bajo esquemas APP”, elaborado por su Facultad de Economía, evaluó el impacto fiscal y social de las APP adjudicadas, destacando que pueden generar dependencia de operadores privados y comprometer presupuestos futuros sin suficiente control. Ambas instituciones recomendaron fortalecer la capacidad técnica del Estado, exigir estudios de impacto social y ambiental, y crear mecanismos de vigilancia ciudadana para evitar que las APP se conviertan en instrumentos de privatización encubierta sin control público.

Uno de los efectos más visibles de esta ley ha sido la proliferación de peajes. En lugar de financiar nuevas obras, muchas concesiones han impuesto peajes sobre vías existentes, con tarifas elevadas y sin trazabilidad territorial clara. El privado cobra por el uso de vías públicas, mientras el Estado garantiza ingresos mínimos mediante pagos por compensación, incluso si el tráfico disminuye. Esto convierte al ciudadano en doble pagador: vía impuestos y vía peajes. Además, los contratos suelen blindar al concesionario frente a riesgos, dejando a las comunidades sin mecanismos efectivos de reclamación.

Actualmente existen 41 concesiones viales activas (según derecho de petición a la ANI), de las cuales 35 fueron firmadas entre el 2012 y 2025 bajo el marco legal de la Ley 1508: 28 por el gobierno Santos, 4 por el gobierno Duque y 3 por el gobierno Petro. Esto demuestra que, más allá del discurso político de construcción de paz y lucha contra la pobreza, el modelo financiero vial se consolidó como política de Estado. Santos hablaba de paz y, a la vez, repartía el país a empresarios rentistas financieros. Hoy, con el gobierno Petro, la continuidad burocrática, técnica y jurídica que favorece a los grandes operadores privados continúa.

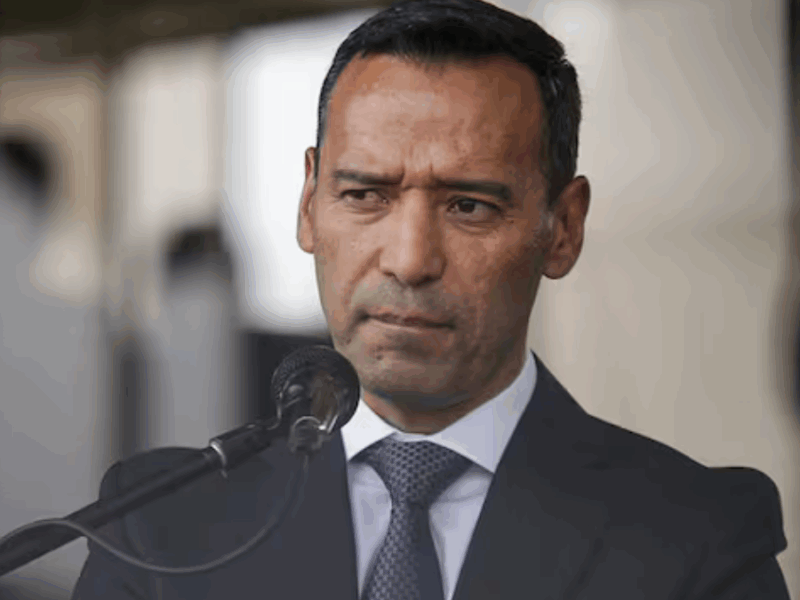

La Ley 1508 no solo consolidó un modelo de concesión desequilibrado; también abrió la puerta a contratos marcados por la corrupción. El caso más emblemático fue el de la Ruta del Sol II, adjudicado al consorcio liderado por Odebrecht. En el momento de aprobarse la ley, el director de la recién creada Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) era Luis Fernando Andrade, quien posteriormente fue investigado penalmente y sancionado disciplinariamente por su participación en ese contrato. La arquitectura legal que él ayudó a diseñar permitió que los intereses privados operaran con opacidad y sin vigilancia ciudadana.

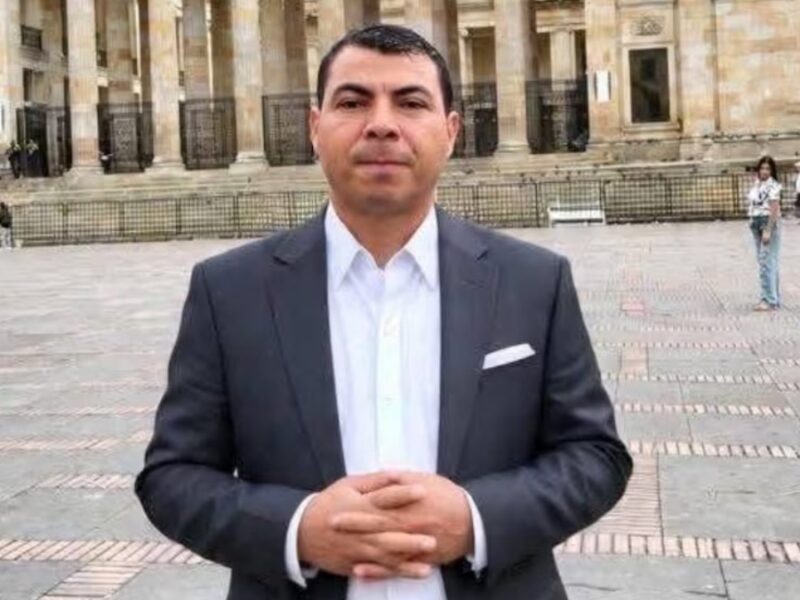

PD/ La concesión IP Conexión Centro, del Grupo Argos – ODINSA que busca financiarse con 7 peajes por 30 años mas en el Eje Cafetero no se está definiendo en el vacío. Quienes hoy inciden en su estructuración ya jugaron roles clave en el pasado: Diego Patiño, actual congresista y padre del actual Gobernador de Risaralda, era gobernador cuando se firmó la Concesión Autopistas del Café, era congresista activo en la Comisión de Infraestructura cuando se aprobó la Ley 1508 en 2012 y actualmente es congresista y pre candidato al senado por el partido Liberal; Germán Cardona, ex alcalde de Manizales, asesor, panelista y defensor de la nueva concesión era entonces Ministro de Transporte y actuó como fue promotor de la Ley 1508. Hoy, esos mismos actores reaparecen en la región, articulando intereses técnicos, políticos y empresariales en torno a una nueva concesión. Mientras tanto, el control político actual brilla por su ausencia. Alejandro García, representante por Risaralda y miembro de la Comisión Sexta de la Cámara, no ha impulsado ningún debate sobre el modelo APP ni sobre los impactos territoriales de los peajes y la concesión que termina. La Ley 1508 sigue sin ser revisada, el lobby opera sin regulación, y las comunidades continúan excluidas de las decisiones que afectan su territorio.