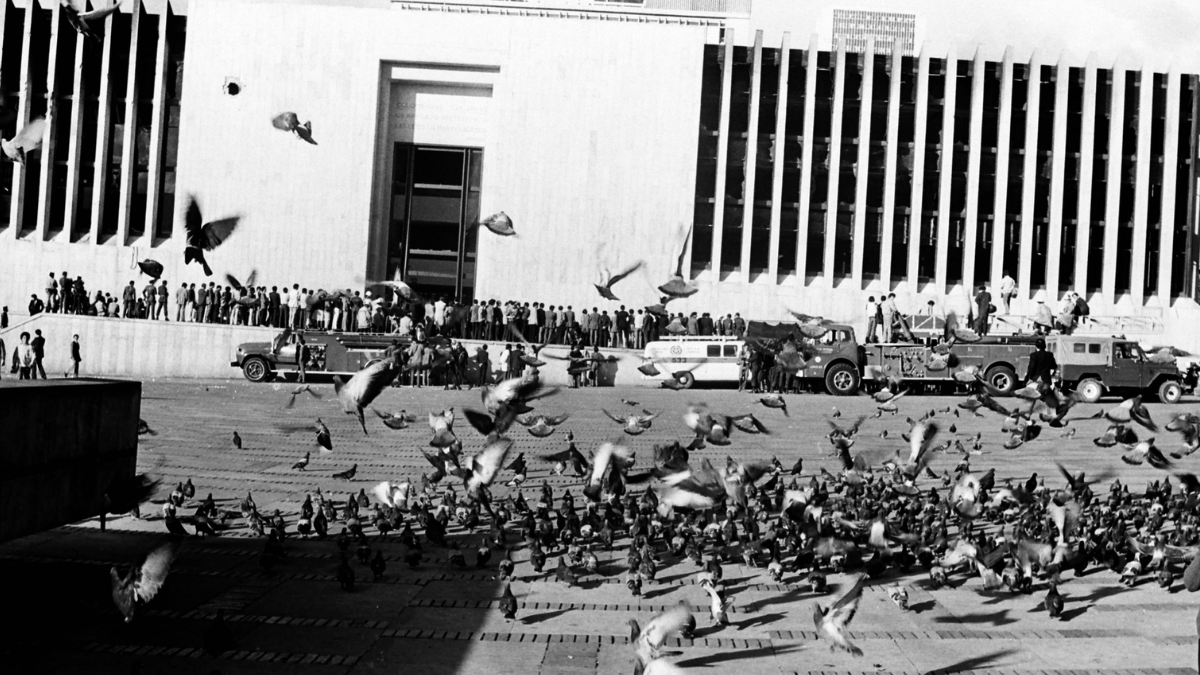

A cuatro décadas del holocausto del Palacio de Justicia, la Fiscalía dio un paso que organizaciones de derechos humanos consideran decisivo en la lucha contra la impunidad. La Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema anunció que nueve exintegrantes del Ejército deberán comparecer ante un juez por presuntas torturas cometidas los días 6 y 7 de noviembre de 1985, en el marco de los operativos de retoma del edificio. La decisión representa uno de los avances judiciales más relevantes en la investigación de los crímenes cometidos durante la intervención militar.

Según el expediente, once personas rescatadas del Palacio —entre ellas dos estudiantes de derecho que visitaban el complejo judicial— fueron sometidas a tratos crueles en la Casa del Florero y en diversas instalaciones militares y policiales ubicadas en el centro de Bogotá. Estas conductas, de acuerdo con la Fiscalía, no fueron hechos aislados ni accidentales, sino acciones que se desarrollaron mientras se ejecutaban las maniobras oficiales para recuperar la sede del alto tribunal tras la incursión del M-19.

Los señalados en la resolución de acusación

En la resolución de acusación del 24 de noviembre aparecen mencionados Edilberto Sánchez Rubiano, Óscar William Vásquez Rodríguez, Ferney Ulmardin Causayá Peña, Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Fernando Blanco Gómez, Gustavo Arévalo Moreno, Bernardo Alfonso Garzón Garzón, Rafael Hernández López, Iván Ramírez Quintero, Justo Eliseo Peña Sánchez y Siervo Antonio Buitrago Téllez. Para la Fiscalía, estas personas habrían actuado como coautores impropios del delito de tortura física, moral y psicológica contra once víctimas identificadas en el proceso.

Entre los afectados se encuentran Yolanda Ernestina Santodomingo, Eduardo Arturo Matson, José Vicente Rubiano, Aristóbulo Rozo, Orlando Quijano, Orlando Arrechea Ocoro, Saúl Antonio Arce, Jaime Buitrago Castro, Ana Lucía Limas Montaña, Héctor Darío Correa Tamayo y Magalys Arévalo Mejía. Los testimonios y documentos recopilados describen diversos episodios de agresiones sufridas después de haber sido evacuados del edificio del Palacio de Justicia.

Uno de los casos relatados en el expediente involucra a un funcionario de obras públicas que se desplazaba en un bus hacia Zipaquirá. El hombre fue interceptado en un retén, señalado como guerrillero y conducido a la Escuela de Caballería del Ejército Nacional, donde fue golpeado antes de ser trasladado a la cárcel La Modelo de Bogotá. Allí permaneció detenido durante quince días, en condiciones que, según el documento judicial, configuran tortura.

El rol de los planes militares y la cadena de mando

Un elemento clave en la acusación corresponde al uso de documentación interna del Ejército, en particular el Plan Tricolor 83 y distintos manuales operativos. Estos documentos, según la Fiscalía, permitieron reconstruir la cadena de mando y las directrices que estructuraron los operativos de retoma. Para el ente acusador y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), este material evidencia que las decisiones emanadas del Ministro de Defensa, la comandancia de las Fuerzas Militares y la Brigada XII influyeron directamente en las violaciones de derechos humanos documentadas en el proceso.

El expediente también incorpora el Informe de Policía Judicial del 26 de septiembre de 2016. Este informe detalla la articulación del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia (COICI), el rol del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales en la estructura operativa y el liderazgo de Sánchez Rubiano en los procedimientos que involucraron a civiles retenidos durante los operativos.

De acuerdo con Cajar, que representa a varias víctimas, esta parte del proceso es fundamental para determinar responsabilidades más allá del personal operativo. La organización sostiene que la documentación recopilada demuestra que existieron órdenes claras y estrategias que enmarcaron la actuación de las unidades militares durante la retoma.

Nuevas perspectivas judiciales y voces de las víctimas

Para Cajar, este avance judicial abre una posibilidad largamente esperada: que las torturas cometidas en medio de la operación militar no queden excluidas de la responsabilidad penal de los altos mandos. El abogado Rafael Barrios Mendivil afirmó que se trata de “un paso más para derrotar la impunidad”, recordando que aunque algunos uniformados ya habían sido condenados por desapariciones forzadas, este proceso abarca un universo más amplio de sobrevivientes que denunciaron torturas.

Dentro de los acusados figuran nombres con antecedentes judiciales por hechos relacionados con el Palacio de Justicia. Ramírez Quintero y Blanco Gómez, por ejemplo, fueron condenados en 2024 por la desaparición forzada de Irma Franco, militante del M-19. La Fiscalía destaca que la acumulación de testimonios, documentos y análisis operacionales permite comprender mejor el contexto de lo ocurrido en la Casa del Florero y otras instalaciones militares en las que fueron retenidos los sobrevivientes.

La decisión de la Fiscalía abre un nuevo capítulo en un caso que, después de cuarenta años, sigue siendo uno de los episodios más dolorosos para el país. El avance del proceso podría marcar un precedente significativo en la investigación de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado, especialmente en operativos donde participaron unidades militares en escenarios urbanos.